昨日のサウンドバーの話題の続きなんですけど、「テレビの音量操作1回で、サウンドバーの音量が2変わる」みたいな話を聞きまして、まずそもそも論として「サウンドバーの音量が2変わる」とはなんのことを言っているのか。自分が使っているサウンドバーはLEDが数個ついているだけで、「2変わる」なんてとてもわかりにくいです。

答えは HDMI CEC 規格の拡張にありました。どうも最近の HDMI CEC規格 では外部機器の音量調節の絶対音量制御(Absolute Volume Control)が付いているようで、時期的には 2013年の HDMI CEC version 2.0 で規格上は規定されて、2017年くらいの HDMI CEC version 2.1 + eARC の頃から実装が本格展開されたみたいなんですね。(2011年ごろまでは仕事で扱ってたので把握していたのですが、その後離れたためどうなっているか把握していませんでした。)

その規格を実装しているテレビだと、サウンドバー接続時でも音量が数字で OSD 表示されるようです。これは Android TV を OS に採用したメーカーが先行していて、私が連綿と愛用していた Panasonic Viera では周回遅れになっていました。(おそらく最近の Viera は Fire OS になったので、Absolute Volume Control が実装されたのではないかと思っていますが。)

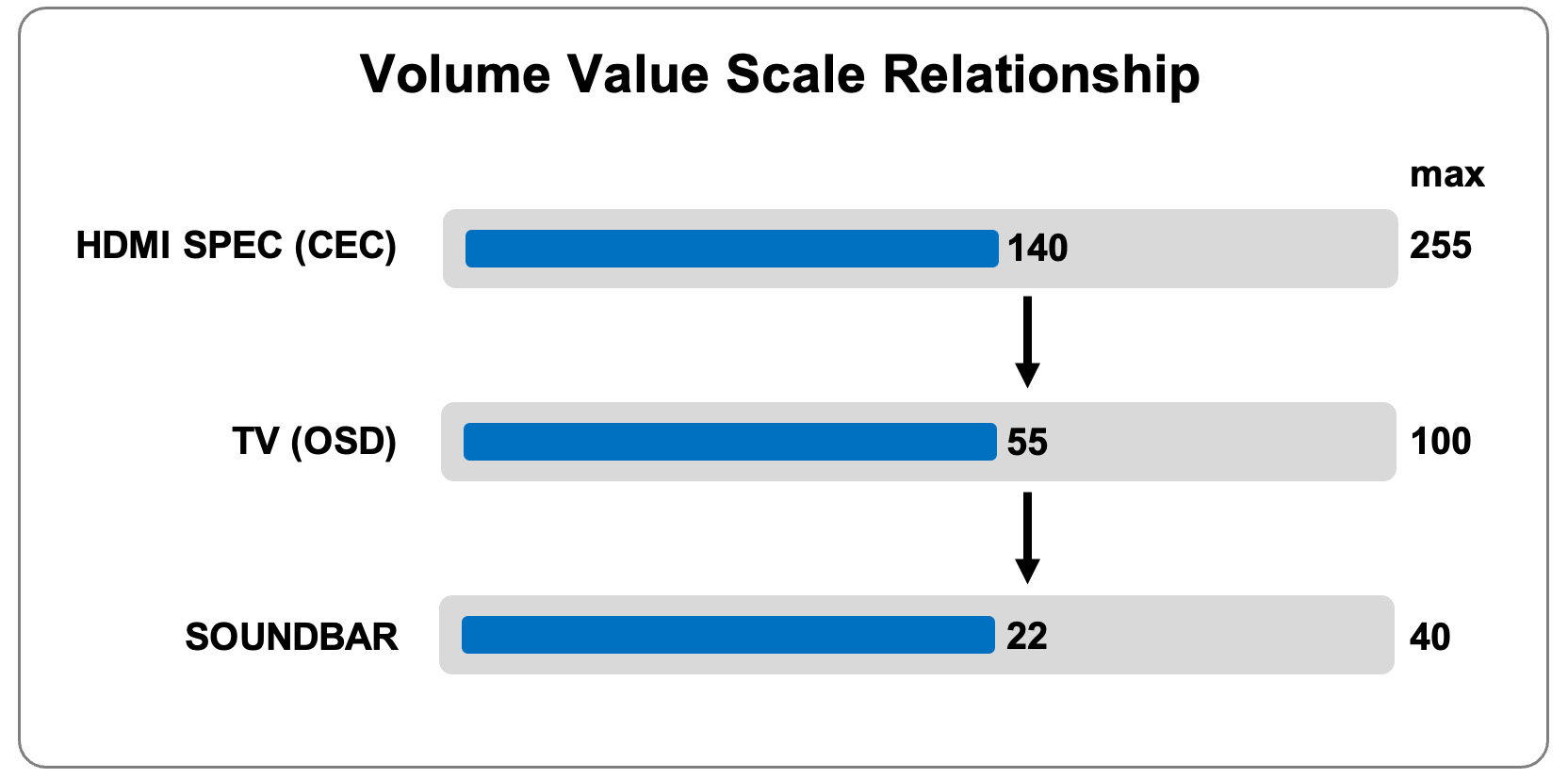

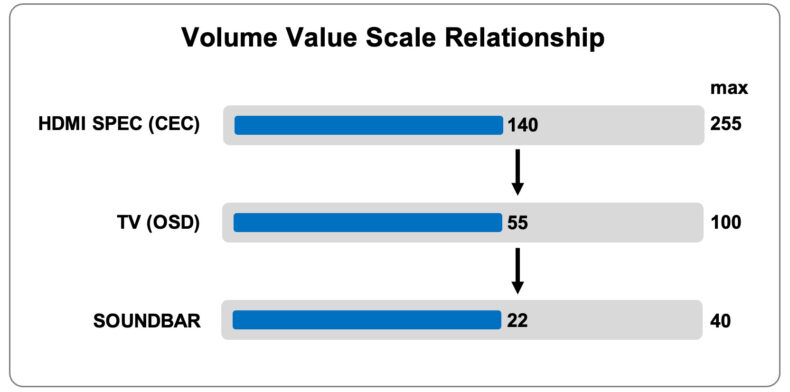

ところがこの Absolute Volume Control、実装の自由度が高くてですね、誤解を招きそうな中途半端な仕様になっています。まず規格上のスケールが 0~255 の256 段階あります。これをテレビで OSD 表示する場合、概ね max 100とかで表示する場合が多いようです。それで実際のサウンドバーがたとえば40段階の音量調節が可能だとすると、下の図のように、規格上の140が、OSD上では 55 と表示されて、 サウンドバーでは 22 にマッピングされるわけです。

このケースではサウンドバーの音量ステップに対してテレビ側の音量ステップが細かいので、テレビの音量操作をしても2~3回に1回はサウンドバーの音量変化がない、ということになります。思うに、サウンドバー接続時はこういった「ボタンを押しても音量が変化しない」ケースを回避するために、決め打ちで「OSD上は2ずつ変化する」ような実装になっているのではないでしょうか。

きちんとやるならば、サウンドバーの最大ステップ数をテレビ側が取得するべきなのですが、その方法は規格化されておらず、ほとんどのメーカーは未実施、いくつかのメーカーが独自実装で実現しているようです。

そんな状況ですので、サウンドバー接続時は内蔵スピーカー接続時とは挙動が変わってしまうのはいさ仕方ないのかな、と思うところです。

コメント